Vous avez sûrement déjà levé les yeux, un soir d’automne, en entendant ces cris rauques fendre le ciel. Et là, un nuage vivant se dessine, changeant de forme comme une seule respiration. J’ai vu ce spectacle plusieurs fois, et à chaque fois, c’est la même chose : un frisson, une sorte de silence intérieur. Les étourneaux. Ces oiseaux à la fois familiers et insaisissables. Chaque année, ils entament un périple aussi discret qu’extraordinaire. Mais au fond, quand partent-ils vraiment ? Quels signes nous préviennent de ce départ soudain ?

Derrière leur allure familière se cache un oiseau bien plus singulier qu’on ne l’imagine. L’étourneau sansonnet, Sturnus vulgaris, ne se contente pas de voler en groupe : il observe, s’adapte, et improvise avec brio. Mâles et femelles partagent un plumage noir à reflets verts ou violets, moucheté de blanc, mais un œil attentif verra les nuances : la base du bec est bleutée chez le mâle, rosée chez la femelle, et leurs pattes n’ont pas tout à fait le même éclat. Même dans la lumière d’automne, on distingue leur silhouette vive et tendue, les ailes pointues, toujours en alerte.

Le cycle de vie des étourneaux et son influence sur leur migration

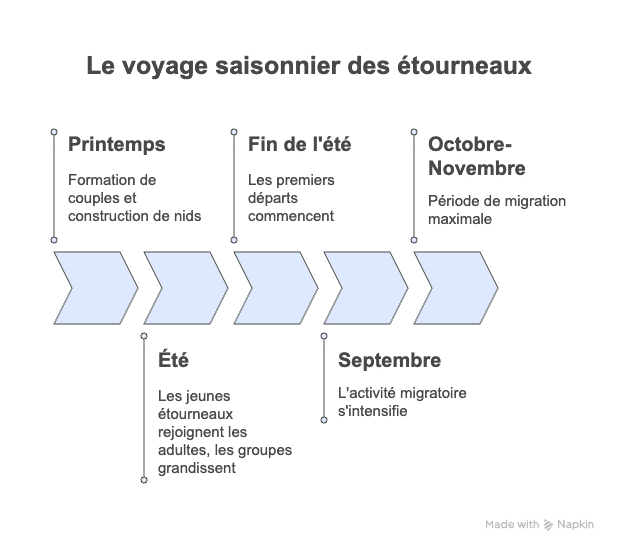

On croise les étourneaux un peu partout, en ville comme à la campagne. Ils se faufilent dans nos paysages, bruyants et sociables, mais leur routine suit une partition millénaire. Tout commence au printemps. Pendant que nous ressortons les chaises de jardin, eux s’activent déjà. Les couples se forment, les nids se construisent, souvent dans une anfractuosité d’arbre ou sous un toit oublié. Puis l’été arrive. Les jeunes, encore maladroits, prennent leur envol et rejoignent les adultes. Les groupes grossissent, s’organisent. Et soudain, presque sans prévenir, les signes du départ se précisent.

Ce regroupement post-nidification, c’est aussi le retour du collectif. Car hors saison de reproduction, l’étourneau redevient grégaire. Dès que les jeunes sont autonomes, les familles se soudent, se déplacent, se reposent ensemble. Il faut les voir au crépuscule rejoindre un dortoir commun : arbres urbains, toitures d’entrepôts, peupliers solitaires… Ces lieux deviennent leurs bases d’attente avant le grand saut migratoire. En Île-de-France, certains de ces dortoirs rassemblaient jadis un million d’oiseaux. Ils sont bien moins nombreux aujourd’hui, mais l’esprit de rassemblement, lui, reste intact.

Lorsque la lumière décline et que les insectes se font rares, leur instinct s’éveille. On sent dans leurs rassemblements une nervosité nouvelle. C’est le signal. Les premiers départs ont souvent lieu dès la fin de l’été, vers le mois d’août, selon la météo et la latitude. Mais le vrai ballet commence en septembre, avec un pic d’activité entre octobre et novembre.

Les facteurs déclenchant la migration des étourneaux

Ce ne sont pas des décisions prises à la légère. Les étourneaux ne partent pas sur un coup de tête. Ils écoutent la terre, l’air, les odeurs, les silences. Le froid, surtout. Quand il s’installe, il ne laisse plus de place au hasard : les insectes se terrent, les baies tombent au sol, les arbres deviennent avares. Alors ils s’en vont. Ensemble.

Et ce mot, ensemble, est la clé. Les étourneaux sont des oiseaux grégaires : ce besoin de vivre à plusieurs fait leur force. En nuée, ils détectent plus facilement les points de nourriture. Et face aux prédateurs, leur danse confuse est un leurre spectaculaire. Ce n’est pas juste beau, c’est vital.

Ce comportement solidaire se manifeste même au printemps, lorsque les couples nichent à proximité. Il arrive qu’une femelle subtilise un œuf dans un nid voisin pour y déposer le sien, une stratégie rare mais observée. Et chez certains mâles, la polygynie — avoir plusieurs partenaires — n’est pas exclue. Cela en dit long sur l’intelligence sociale de l’espèce, toujours en mouvement, toujours à chercher l’équilibre entre reproduction et survie.

Les périodes clés et le calendrier de migration des étourneaux

Chaque région vit cette migration à sa manière. C’est un peu comme une vague qui descend l’Europe, suivant le fil des saisons.

| Période | Région | Activité | Conditions climatiques |

|---|---|---|---|

| Août | Europe du Nord | Premiers rassemblements | Températures en baisse |

| Septembre | Europe centrale | Départs progressifs | Ressources qui diminuent |

| Octobre | Europe du Sud | Arrivées massives | Climat plus doux |

| Novembre | Afrique du Nord | Fin de migration | Conditions stables |

Avant leur envol, ils choisissent leurs “salles d’attente” : bords de rivières, champs labourés, toits d’usines abandonnées. Ces lieux deviennent des haltes stratégiques, où ils rechargent leurs batteries avant la grande traversée.

Les regroupements et vols spectaculaires des étourneaux

Chaque soir, c’est le même rituel : un ciel vide, puis soudain, des centaines de points noirs. Et puis plus rien ne bouge autour. Leur vol, c’est de l’improvisation millimétrée. Ces murmures — c’est le nom qu’on donne à ces mouvements — n’ont rien d’un hasard. Ils répondent à des règles qu’aucun humain n’a encore vraiment percées. Chaque oiseau ajuste sa trajectoire à celle de ses voisins, comme si une même conscience flottait au-dessus du groupe.

Quand on les voit ainsi, on oublie presque qu’ils sont en plein voyage. Certains franchissent des milliers de kilomètres, de la Belgique jusqu’au sud de l’Espagne ou du Maroc. Tout ça sans GPS, guidés par les étoiles et la mémoire des générations passées.

Les menaces et défis liés à la migration des étourneaux

Mais ce voyage n’a rien d’une promenade poétique. Sur leur route, les dangers guettent. Les faucons, en embuscade, savent qu’un oiseau distrait sera plus facile à attraper. Les tempêtes, elles, ne font pas dans la dentelle. Une bourrasque mal tombée, et c’est tout un groupe qui peut se disloquer.

Comme si cela ne suffisait pas, l’humain les considère parfois comme indésirables. L’étourneau sansonnet est une espèce classée chassable en France, et même considérée comme susceptible d’occasionner des dégâts dans plusieurs départements. Cela signifie qu’il peut être abattu toute l’année, sur simple décision administrative. C’est oublier un peu vite qu’il joue un rôle essentiel : réguler les insectes ravageurs, participer à la dispersion des graines, et nourrir bien des rapaces. Ce statut ambigu fragilise encore un peu plus une espèce déjà en déclin en Europe.

L’humain. Sans vraiment le vouloir, on complique leur route. L’urbanisation grignote leurs lieux de halte. Les grandes cultures vides de haies et les traitements chimiques raréfient les insectes qu’ils chassent. Même la lumière artificielle, à laquelle on ne fait plus attention, désoriente ces voyageurs nocturnes. Imaginez devoir traverser un continent, de nuit, et que chaque village ou autoroute brouille vos repères. C’est ce qu’ils vivent.

Alors parfois, ils arrivent affaiblis. Ou ils ne trouvent pas où se poser. Et cette partie-là, on ne la voit pas depuis notre fenêtre quand ils dansent dans le ciel. Pourtant, elle existe. Et elle mérite qu’on s’en soucie.

Les initiatives pour protéger la migration des étourneaux

Heureusement, certaines régions ont pris conscience de ce trésor volant qu’il faut préserver. Les réserves naturelles jouent un rôle de refuge. Elles offrent un havre temporaire, où nourriture et tranquillité sont encore possibles. Des agriculteurs s’engagent aussi, réduisant l’usage de pesticides ou préservant les bandes enherbées, où insectes et petits fruits subsistent.

Il y a aussi des gestes à notre échelle. J’ai installé un nichoir dans mon jardin, un peu pour voir, beaucoup pour aider. J’évite d’éclairer inutilement dehors la nuit. Et je partage, dès que je peux, ce que j’apprends sur ces oiseaux. Parce qu’en parler, c’est déjà les protéger.

Ce que j’ai aussi découvert, c’est que leur survie dépend parfois de détails : une prairie qu’on laisse intacte, un vieux tronc creux qu’on n’abat pas, une façade qu’on restaure sans condamner les cavités. L’étourneau est cavernicole. Il n’a besoin que d’un creux, d’un abri discret, pour s’installer. Mais l’architecture moderne lui laisse de moins en moins d’options. Ce sont ces gestes-là, presque invisibles, qui peuvent faire la différence.

Une nuée dans le ciel… et un message à écouter

La prochaine fois que vous verrez ce vol tourbillonnant, peut-être lèverez-vous les yeux un peu plus longtemps. Peut-être que vous ressentirez, vous aussi, ce frisson. Ce n’est pas juste une belle image. C’est un message silencieux, une preuve que la nature, quand elle est libre, sait écrire des chorégraphies qu’aucun humain n’a jamais su égaler.

Et si chacun, à sa manière, tendait la main — ou plutôt la branche — à ces voyageurs ailés, alors peut-être que leurs murmures résonneront encore longtemps dans nos ciels d’automne.

Toutes nos questions sur les étourneaux

Est-ce que les étourneaux migrent en hiver ?

Pas tous. C’est ce que j’ai découvert en les observant, année après année. Certains étourneaux, ceux du Nord et de l’Est de l’Europe, prennent leur envol dès les premiers froids. Ils traversent parfois des milliers de kilomètres pour rejoindre nos régions plus douces ou gagner le sud de l’Espagne, voire l’Afrique du Nord. Mais d’autres, plus casaniers, restent là, notamment ceux des villes où la chaleur et la nourriture sont encore disponibles. En réalité, l’étourneau sansonnet est un migrateur partiel. Ce qui rend leurs vols si impressionnants, c’est ce mélange : les locaux rejoints par des visiteurs venus de loin. Quand ils tourbillonnent dans le ciel d’hiver, c’est le monde entier qui passe devant nos yeux. Une migration partielle, oui, mais un spectacle total, orchestré avec la rigueur d’un ballet dont ils seraient à la fois les danseurs et les chorégraphes.

Quand est le départ des étourneaux ?

Ce départ, je l’ai toujours senti venir avant de vraiment le voir. Ça commence doucement, presque sans bruit. Fin août, les rassemblements se forment, les cris changent, les vols deviennent plus nerveux. Et puis, un matin de septembre, ils ne sont plus là. Ou alors, ce ne sont plus les mêmes. Le vrai pic migratoire, lui, se situe entre octobre et novembre. C’est là que les choses s’accélèrent. Les groupes grossissent, les nuées se densifient. On lève les yeux et on comprend que quelque chose est en marche. Pas une fuite, mais une décision collective. Il ne s’agit pas de fuir l’hiver, mais de survivre. Le départ dépend de la météo, de la latitude, du rythme des récoltes. Mais il suit aussi un instinct ancien. Ils n’attendent pas l’ordre d’un chef : ils sentent, ils lisent les signes, et un jour, tous ensemble, ils partent.

Quelle est la saison des étourneaux ?

En vérité, ils sont là toute l’année. Mais leur saison, celle où ils nous captivent vraiment, c’est l’automne. À cette période, ils ne sont plus discrets, ils deviennent visibles, bruyants, organisés comme une armée céleste. Septembre, octobre, novembre… c’est le moment où leurs vols prennent forme, où leurs cris résonnent dans les villes et les campagnes. Au printemps, ils nichent, se cachent un peu. L’été, les jeunes apprennent à voler. Mais l’automne… là, c’est leur scène. On les voit danser dans le ciel, on les entend s’appeler au coucher du soleil, on les regarde sans rien dire. Leur saison, c’est celle des feuilles qui tombent et du ciel qui change de couleur. Une saison de transition, de mystère, d’élan. Et peut-être que ce n’est pas un hasard : ils sont les messagers discrets du temps qui passe.

Où les étourneaux passent l’hiver ?

Ils trouvent leurs refuges là où le froid n’a pas encore tout figé. L’hiver, les étourneaux venus du Nord descendent vers des zones plus tempérées : le sud de la France, l’Espagne, le nord de l’Afrique. Certains s’arrêtent même chez nous, dans les parcs, sur les toits des villes, là où la chaleur humaine leur laisse encore un peu de répit. Je me souviens d’un soir d’hiver, dans une friche urbaine à Paris : ils étaient des milliers, serrés les uns contre les autres dans un platane géant, chuchotant avant la nuit. L’hiver ne les fait pas disparaître, il les transforme. Ils deviennent prudents, économes, mais toujours soudés. Dans les dortoirs collectifs, leur chaleur partagée leur permet de traverser les nuits glacées. Ce sont les points lumineux de l’hiver, ces oiseaux qu’on croit communs mais qui vivent une aventure chaque nuit.

Quelle odeur fait fuir les étourneaux ?

Je me suis posé la question le jour où une nuée d’étourneaux avait décidé que mon balcon était leur nouveau dortoir. Bruyants, bavards, et pas très respectueux du mobilier. Alors j’ai cherché, essayé. Ce qui revient souvent, ce sont les huiles essentielles à l’odeur puissante : menthe poivrée, eucalyptus, citronnelle. Ce n’est pas une science exacte, mais elles semblent perturber leur odorat et les inciter à changer d’endroit. Le vinaigre blanc, pur, fonctionne aussi à petite échelle. Mais attention, il faut diffuser ces odeurs avec modération, car certains répulsifs peuvent nuire à d’autres oiseaux ou à vos plantes. Et parfois, c’est l’association du bruit, du mouvement et d’une odeur nouvelle qui les dérange. Quoi qu’il en soit, mieux vaut toujours choisir des méthodes douces : après tout, ce sont des voyageurs de passage, et avec un peu de patience, ils reprennent vite leur route.

Que signifie l’étourneau dans le jardin ?

Quand un étourneau se pose dans votre jardin, ce n’est jamais par hasard. C’est le signe qu’il y a de la vie, des vers sous la terre, des insectes dans l’herbe, des baies prêtes à être picorées. C’est un éclaireur. Un peu plus tard, vous verrez sans doute d’autres arriver. Ils ne viennent jamais seuls très longtemps. À mes yeux, leur présence est rassurante. Elle dit que le sol est encore nourricier, que le désordre du vivant fonctionne. Certains les redoutent, car ils arrivent en groupe et bousculent un peu l’équilibre. Mais si on regarde mieux, ils n’abîment rien durablement. Ils passent, ils fouillent, ils chantent. Leur visite, c’est aussi une pause dans leur périple. Un moment d’ancrage. Et souvent, un privilège. Avoir des étourneaux dans son jardin, c’est accueillir un fragment de migration, un souffle du lointain, posé là, entre deux haies.